【セミナーレポート】 政策形成プロセスの基礎を学ぶ──企業のためのロビイング入門⑴

2025年6月20日、三村小松法律事務所主催のMikotamaセミナー#05「政策形成プロセスの基礎を学ぶ──企業のためのロビイング入門」が開催されました。

講師を務めた野瀬健悟弁護士は、弊所で企業法務をはじめ、知的財産やエンターテインメント分野を専門とする弁護士でありながら、2023年10月から2025年3月にかけて、衆議院議員・阿部 俊子氏(現・文部科学大臣)の政策担当秘書や公設第一秘書として立法プロセスの現場で経験を積んできました。

今回のセミナーでは、外部からは見えづらい政策決定のプロセスについて、制度全体の構造と実務の実態を交えて解説が行われました。

本記事では、セミナー内容をもとに、政策形成の現場における関係者や組織の役割に焦点をあて、企業や業界団体が政策に戦略的に関与するための実務的な視点を整理してご紹介します。

永田町における実務構造──政策形成を支えるプレイヤーたち

政策が具体化していく過程では、議員本人だけでなく、その活動を支える秘書や、政党内の会議体、議員連盟など、さまざまな立場の関係者が関わっています。

本章では、永田町で政策形成の一端を担う、関係者や組織の動きについて説明します。

議員秘書—議員活動を下支えする実務担当者

まずはじめは野瀬弁護士が従事していた「議員秘書」。国会議員の政策活動を実務面から支える専門スタッフです。その業務内容は多岐にわたりますが、実務上は主に次の4つの領域に整理されます。

- 代理出席業務

議員が出席できない会合や打合せに代理として出席し、議事内容の把握や関係者への報告を行います。必要に応じて、議員本人の意向を反映した発言や質疑対応を行うこともあります。

- 日程調整・面談対応

陳情や要望に関する面会依頼に対してスケジュールを調整します。場合によっては秘書が議員に代わって対応し、面談内容は要点を整理のうえ議員に共有します。

- 議員連盟・会合の準備

会場手配、資料作成、関係者との連絡調整など、議員連盟や勉強会などの会合運営に関わる実務全般を担当します。

- 政策担当秘書としての業務

国家資格を有する政策担当秘書は、議員の政策活動を専門的に支援する役割を担い、政策課題に関する調査や政策提言書の作成、演説草稿の執筆、省庁との折衝などを通じて、政策形成の実務を支えます。

企業や業界団体との意見交換やロビイング活動とも接点が生じやすく、高度な専門知識と実務感覚が求められるポジションです。

勉強会や意見交換会—政策に声を届ける入口

企業や業界団体が議員と接点を持つうえで、最も一般的な入り口となるのが「勉強会」や「意見交換会」です。これらの会合は政党を問わず幅広い議員を対象に開かれ、企業や団体の立場や要望を直接伝える場として機能します。

一方で議員にとっても、地域や支援団体の声に耳を傾け、現場の課題を把握する貴重な機会であり、双方にとって意義のある関係構築の場となります。

こうした出発点をうまく活かしながら、段階を踏んで議員連盟への働きかけや政務調査会での意見聴取につなげていくことが、企業や業界団体にとって効果的なロビイングの進め方といえるでしょう。

議員連盟—関心分野ごとに組織される政策推進の場

企業が政策形成に関与するうえで、比較的早い段階から接点を持ちやすいのが「議員連盟(議連)」です。議連とは、特定の政策課題に関心を持つ国会議員が、党派を超えて、あるいは党内で自主的に構成する任意の集まりで、現在では数百の議連が活動しています。

議連では、業界団体や省庁、有識者からのヒアリングを踏まえて意見交換を重ね、政策提言書や決議をとりまとめ、関係省庁や政府へ提出する流れが一般的です。ここでの提言が後の制度改正や法案提出につながるケースも多く見られます。

また、議連の会長や幹事長などの役職は、政策分野への関心や影響力を示す指標となるため、ロビイングの観点からも注視されるポイントです。業界団体が議連を新設する際に、影響力のある議員を主要ポストに迎えることで、提言に重みを持たせるといった戦略も見られます。

自民党・政務調査会──政策形成の“出口”としての役割

自民党内では、日々さまざまな政策会議が開催されていますが、その中でも政務調査会(政調)は、党としての公式な政策決定機関として中核的な役割を担っています。

政調には、各中央省庁に対応する「部会」のほか、「調査会」「特別委員会」「プロジェクトチーム」などの組織があり、政策テーマごとに議論が行われています。議員は原則として自由に参加できますが、扱う情報の機密性が高いため、内容は原則非公開とされています。 政調では、ヒアリングや調整を重ねながら党内合意を形成し、「中間とりまとめ」や「政策提言」として政府に示します。合意形成が進んだ法案は、総務会で最終了承されたのちに内閣によって国会へ提出される構造となっており、政調の議論は法案成立に直結する“出口”のフェーズといえます。

また、政調の会議体は「自民党大学」と呼ばれることもあり、議員や政策担当秘書が専門知識を深め、実務感覚を養う学びの場ともなっています。企業としては、どの政策分野が議論の対象となっているのか、誰が中心となって議論を主導しているのかを的確に把握することが、戦略的な政策提案やロビイング活動を行ううえで重要な視点となります。

法律はどこで作られるのか―立法プロセスとロビイング

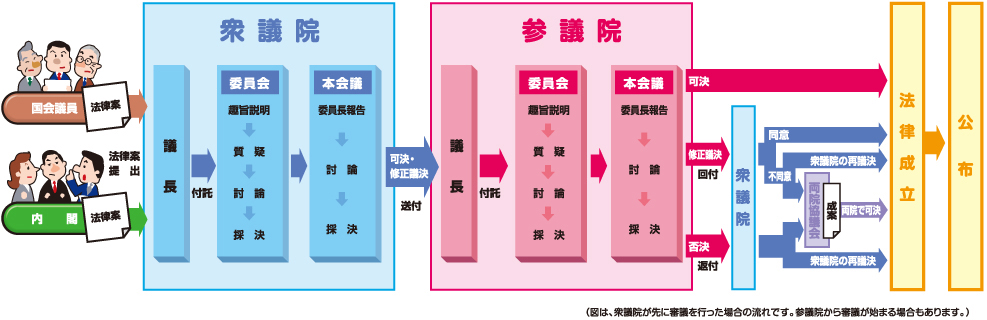

法律の成立には、衆議院・参議院での委員会審議と本会議での可決といった、いわゆる「国会審議のフロー」を経る必要があります。

参議院キッズページ「法律ができるまで」サイトより画像参照(URL:https://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/main/side_b/04/index.html)

法案の提出者は大きく分けて、内閣(閣法)と国会議員(議員立法)の2つに分類されますが、成立する法律の大半は内閣提出法案であり、近年ではおおむね全体の8割以上を占めています。

これらの内閣提出法案は、まず各省庁で原案が作成され、それをもとに自民党内の「与党審査」と呼ばれるプロセスに進みます。与党審査とは、政務調査会(政調)の下にある部会や調査会での審議を経て、政策審議会、さらには総務会で党としての了承を得るまでの一連の流れを指します。このプロセスを通じて、党内合意が形成され、政府が提出する法案の方向性が固められていきます。

この与党審査は「事前審査制」とも呼ばれ、内閣が法案を国会に提出する前に、与党内での了承を得るという制度的な特徴を持っています。与党審査を経た法案は、自民党が与党である限り与党内から大きな反対が出ることは少なく、国会提出後に大幅な修正が加えられることはあまり多くありません。とりわけ、自民党が衆参両院で多数を占めている状況下では、政府提出法案がそのまま成立に至るケースも少なくありません。

このような背景を踏まえると、企業や業界団体が法案内容に関与するには、国会に法案が提出されてからでは遅く、それ以前の「政策形成段階」に目を向ける必要があります。

ロビイングの主戦場──なぜ“政策形成の入口”が重要か

こうした背景から、企業や業界団体が政策に関与するために重要な接点となるのが、勉強会や意見交換会、あるいは議員連盟といった場です。企業や業界団体が法改正や新法制定を求める場合、こうした会合で議題として取り上げられることが、実質的なスタートラインとなります。

中でも議員連盟は、前章でお伝えした通り、業界団体などからの過去のロビイングによって成立・維持されてきたという背景があり、すでに議連が存在する分野では、定期的な意見交換の機会が設けられ、政策議論が活発化しやすい傾向にあり、政策に影響する動きが生じた際に、すぐさま議員と連絡を取り合える体制が整っていることも多く、提言活動を進めやすい土壌が築かれているといえるでしょう。

一方で、議連や自民党政調における調査会やPTが存在しない業界・分野では、政策提言の受け皿そのものがないため、提言活動のきっかけを掴むこと自体が難しいという課題があります。

さらに、業界団体によっては、議員へのアプローチが年次的な予算要望や概括的な業界への支援の要望といった儀礼的ともいうべき活動にとどまる場合もあり、実質的な制度改正や法案化といった中長期的な議論にはつながりにくいという課題もあります。

そうした状況を打開するためには、業界団体が自ら政策課題を明確にし、それに対する具体的な提案を継続的に発信していく必要があります。そのプロセスには関係者の調整や議員の巻き込みといった粘り強い働きかけが必要ですが、制度や政策に対して実質的な影響を与えるためには、こうした「枠組みづくり」が戦略的なロビイングの出発点といえるでしょう。

戦略的・効果的なロビイングの諸条件

戦略的・効果的にロビイングを行うためには、単なる情報提供や意見表明にとどまらず、議員側の関心や政治的現実を踏まえた「戦略的な提案」が必要となります。とりわけ政策形成の初期段階において影響力を発揮するには、誰に対して・どのような立場で・どのような内容を・いつ・どのように届けるか――こうした要素を緻密に設計することが求められます。

以下では、効果的なロビイングのために押さえておくべき4つの視点を順に見ていきます。

1「誰に」届けるか —— 実務を担う議員を見定める

著名な政治家や関係大臣に直接要望を持ち込むことを試みるケースもありますが、閣僚や党内実力者は多忙かつ慎重であり、制度の詳細検討や関係者調整を要する「手間のかかる案件」に時間を割くことには消極的な傾向があります。

一方で、当該分野に関心を持ち、実績づくりに積極的な議員や自分の選挙区選出の議員であれば、主体的に話を聞いてもらえる可能性が高まります。また、議員は「誰からの紹介か」を重視する傾向にあるため、地方議員を含む議員や議員連盟の人脈からの紹介といったルートも効果的です。

2「どのような立場で」伝えるか —— 公益性・代表性の確保

同じ要望であっても、「誰が」「どのような立場で」伝えるかによって、議員の受け止め方は大きく変わります。企業単独の要請は私益と見なされやすく、議員としても正面から取り上げにくいです。

業界全体を代表する団体や一定の公益性を担保できる法人格を持つ組織(一般社団法人、業界協議会等)からの要望であれば、正統性や公益性が認められやすくなります。

また、そうした団体が関係者との調整能力や、法的・技術的な知見を持っていることも信頼構築に資します。

3「どのような要望を」届けるか —— 実態に根ざした具体性

提言内容は、単なる要望ではなく、実際に制度上の課題に即したものである必要があります。現行制度のどこにボトルネックがあるのか、既存の法規制や行政運用では解決が難しい構造的な問題がどこにあるのか。あるいは、他国との制度格差が経済活動に不利益をもたらしている事例などを、具体的なデータや事例を交えて提示することが重要です。

議員の多くは、新聞・週刊誌、地元での声、他の議員や支援者との面会、院内・党内の会合など、世間で思われるよりも限られた情報源のなかで政策課題を把握する傾向にある印象です。そのため、こうした実情に基づいた課題提起は、議員にとっても貴重なインプットとなります。

実態を踏まえた政策形成は、議員自身の「実績」となり得るものであり、地元や支援団体からの評価にもつながるため、関心をもって受け止められる可能性が高いといえます。

4「いつ」動くか —— 政策サイクルを見据えた計画性

提言活動には、政治日程との整合が欠かせません。法改正も含めた政府が強力に取り組む内容 を定める「骨太の方針」は6月に決定されるため、そのタイミングに向けて提言活動を進めておくことが重要です。

議員連盟や政調の会議体等も、骨太の方針への反映を目指して春先に向けた提言を行うため、逆算すると、前年秋の臨時国会の頃から議員への具体的な働きかけを始め、通常国会中に議論を具体化していくのが理想的な流れとなります。ただ、新たに議連などの会議体の立ち上げを目指す場合や、協力議員をこれから探す必要がある場合には、なるべく早く始め、長期的に取り組むスタンスがが求められます。国会会期中の方が面会の機会が得られやすいですが、お住まいの選挙区選出議員に要望する場合などはこれに限られません。

ロビイング支援パッケージについて

三村小松法律事務所では、ロビイングに関する専門的なリーガルサービスを提供する「ロビイング支援パッケージ」を開始いたしました。

「自社として何をどのように伝えればいいのか分からない」「政策提言をしたいが、適切な議員とのつながりがない」といったご相談にも、段階に応じた伴走支援をご提供します。

ご関心のある方は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

詳細は下記コンテンツをご覧ください。

【2025.7.31】

法律相談・メディア出演のご相談はこちら

お問い合わせMiKoTamaメルマガ

法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信