ジャパネットたかたの事例から学ぶ、二重価格表示のルールと注意すべきポイント

2025年9月12日、大手通信販売事業者であるジャパネットたかたが、消費者庁から景品表示法(以下「景表法」といいます。)に基づく措置命令を受けました。

対象となったのは、同社が販売する「【2025】特大和洋おせち2段重」の価格表示であり、消費者庁は、当該表示が有利誤認に該当するとして、景表法第7条第1項に基づき措置命令を行いました。 これに対し、同社は、同日付けで自社HPにおいて公式に反論し、9月25日付けで消費者庁に対して行政不服審査法に基づく審査請求を提出しました。

大企業が消費者庁の措置命令に対して公に反論することは珍しいケースといえます。そこで、本事例を参考に、「二重価格表示のルールとは」「二重価格のルールに違反しないために注意すべきポイント」など、二重価格表示のルールについて解説します。

そもそも二重価格表示ってなに?

消費者庁が公表している「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」第4によると、二重価格表示とは「自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対象価格」という。)を併記して表示するもの」であるとされています。簡単にいうと、商品やサービスの販売価格について、「通常価格」「定価」(いわゆる比較対象価格)と「割引後価格」(いわゆる販売価格)を並べて表示(二重表示)することにより、商品の安さを強調する手法です。

消費者が商品やサービスを購入する際、価格は最も重要な情報の一つであり、消費者はお得感のある商品を購入したいという気持ちになります。しかし、同一ではない商品の価格を比較対象価格に用いる場合、比較対象価格に用いる価格に実態がない場合、曖昧な表示をする場合などには、本来はお特に購入できるわけではないにもかかわらず、あたかもお特に購入できるような誤認を消費者に与えることになり、消費者の選択に重大な影響を与える可能性があります。

そのため、景表法は「不当な二重価格表示」を、同法第5条第2号に定める「有利誤認表示」に該当するものとして規制しているのです。

どういう表示に注意する必要があるの?

二重価格表示をしたからといって直ちに景表法に違反するわけではなく、合理的な根拠や販売実績に基づいて「比較対象価格」が表示されている場合は問題ありません。

景表法が規制する「不当な二重価格表示」を避けるために、以下のような点にも注意が必要とされています。

① 過去の販売価格を比較対照価格とする場合

比較対象価格は、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とする必要があります。

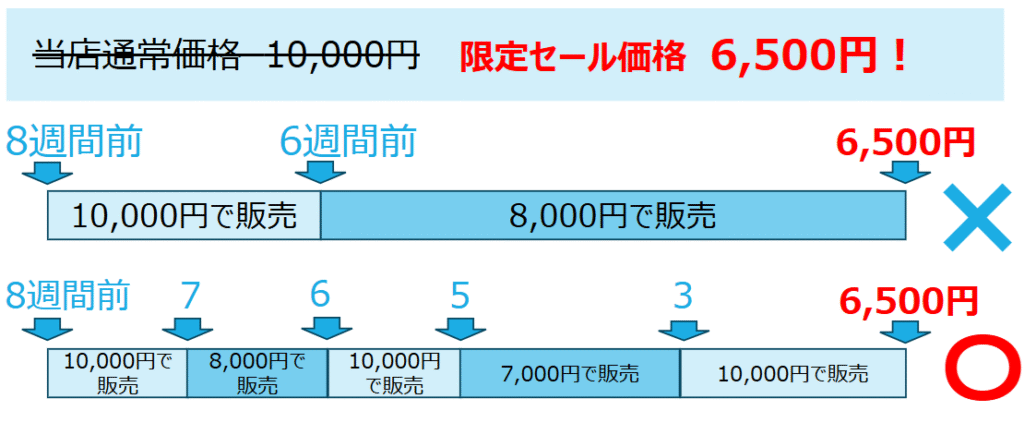

「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に該当するかどうかは、時期、期間、対象商品の一般的価格変動の状況、店舗における販売形態等を考慮しつつ個別事案ごとに検討する必要がありますが、一般的には直近8週間のうち通算して過半数を超えて、当該価格で販売していた実績があれば問題ないとされています。

ただし、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、販売最終日から2週間以上経過している場合は、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」には該当しません。

② 将来の販売価格を比較対象価格とする場合

「この機会を逃すと割引後価格では購入できません」などと将来の販売価格を比較対象価格として表示する場合は、当該価格で販売することの十分な根拠が必要とされています。

見込みがないにもかかわらず、今だけというお得感を煽ることは消費者を誤認させるおそれがあるため、需要供給等が変化しても比較対象価格で販売することが確定している場合など確実性がある場合を除き、適切でないとされています。

③希望小売価格や競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合

メーカーにより設定されているものの、新聞広告、カタログ、商品本体への印字等により公表されていない希望小売価格や、代替的に購入可能な競合事業者の最近時の販売価格ではない価格を比較対照価格にすると、不当表示とみなされるおそれがあります。

ジャパネットたかたの事例って?

措置命令の具体的な内容

同社は、「【2025】特大和洋おせち2段重」を販売する際、「ジャパネット通常価格29,980円が」「1万円値引き7/22~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示していました。

この「通常価格」は「将来の販売価格」として表示されていましたが、消費者庁は、「当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。」と指摘し、実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される「有利誤認」であると判断し、措置命令を出しました。

ジャパネットたかたはどう反論した?

消費者庁の措置命令に対して、ジャパネットたかたは、以下のとおり主張して不服審査請求を行って処分の取消しを求め、公に争う姿勢を明確にしました。

- 通常価格29,980円は、キャンペーン直前まで実際に販売していた価格である。

- 過去の同様のキャンペーンでも、キャンペーン終了後に通常価格で販売した実績がある。

- 2024年も通常価格に戻す予定だったが、キャンペーン期間中の早期完売により販売できなかった。

- 本件のおせちも本来29,980円が妥当な商品を、43万個という規模で仕入れるという企業努力により19,980円の価格で提供したものであり、販売価格に正当性がある。

つまり、同社は、販売計画は存在していたが、期間内の早期完売によって結果的に販売できなかっただけであり、虚偽ではないと主張しています。

将来価格表示の議論に一石を投じる可能性

景表法上の措置命令が出された場合、企業のイメージに傷がつき、消費者の信頼を失うこと、措置命令に従わず措置命令違反と判断された場合は刑事罰が科されるおそれがあることから(※)、速やかに命令に従って再発防止策を講じるという対応が一般的です。

※ 2024年10月1日からは、改正景表法により一定の不当表示に対して、措置命令を経ることなく即座に100万円以下の罰金を科すことができる規定が新設されました。

しかし、本事例では、全国的に知名度の高い大企業であるジャパネットたかたが、自らの公式見解を公表し、命令の妥当性そのものを正面から争う姿勢を示しました。

このような対応は極めて珍しく、景表法の運用や「将来価格表示」のあり方をめぐる議論に一石を投じています。

ジャパネットたかたに対する措置命令は、「将来価格表示」に対して行政が厳しく対応する姿勢を示した象徴的なケースであると同時に、大企業が行政処分を公に争うという異例の展開でもあり、今後の法運用や企業の広告戦略にも影響を与えると考えられます。

価格表示は単なる販促テクニックではなく、消費者との信頼契約です。

マーケティング部門だけでなく、法務・コンプライアンス部門が表示の正確性を審査し、実際の販売実績や具体的な販売計画といった根拠を準備しておくことが、結果的に企業価値の向上につながると考えます。

二重表示価格、景表法に関するお悩みは、是非三村小松法律事務所へご相談ください。

【2025.10.24】

法律相談・メディア出演のご相談はこちら

お問い合わせMiKoTamaメルマガ

法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信